Das Buch ist auf der Messe!

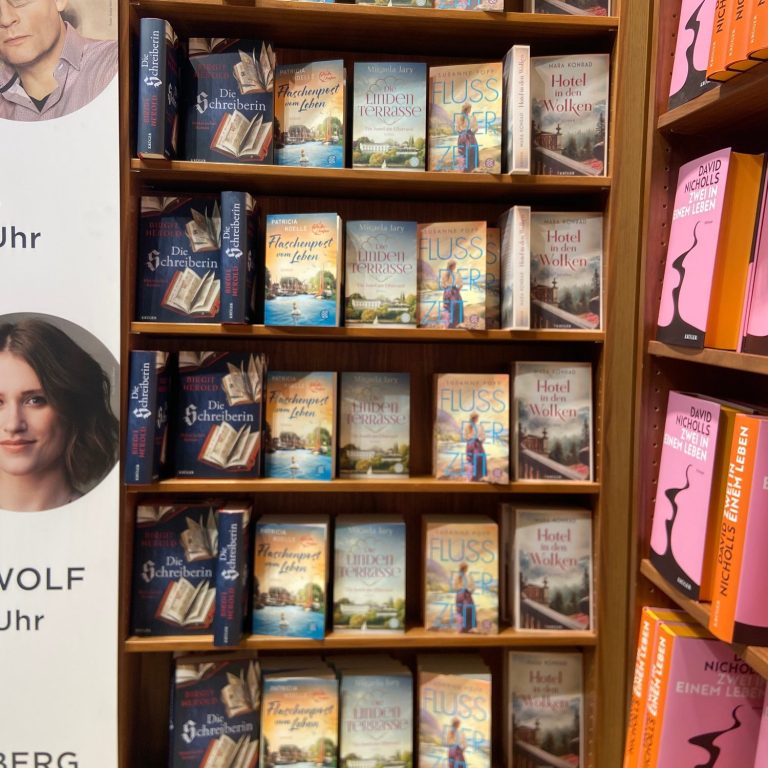

Eine wunderschöne Überraschung bereitete mir meine Lektorin einen Tag vor meinem angekündigten Besuch der Buchmesse Frankfurt: das Buch ist rechtzeitig aus der Produktion eingetroffen und wurde auf der Messe präsentiert.

Im großen Gewirr der Frankfurter Buchmesse summt und brummt es: Bestseller-Autoren hasten vom Stand zu Terminen, VerlagsmitarbeiterInnen treffen sich mit ÜbersetzerInnen, LeserInnen nehmen Bücher aus dem Regal und blättern sie durch. Und da steht es, mittendrin: das eigene Werk, der eigene Name auf dem Cover, ein ganz besonderes Gefühl.

Wir haben es gefeiert, und da das Buch auf der Messe auch verkauft wurde, durfte ich mein allererstes Exemplar an eine Leserin gleich signieren. So viele Dinge geschehen gerade , die ich zum ersten Mal erlebe.

Inzwischen hat auch die Buchpremiere stattgefunden, Impressionen sind in der Galerie zu finden.

Weitere Lesungen gibt auf der Seite Termine.

Ich bin sehr gespannt auf die Rezensionen.

Und wer war nochmal Gutenberg?

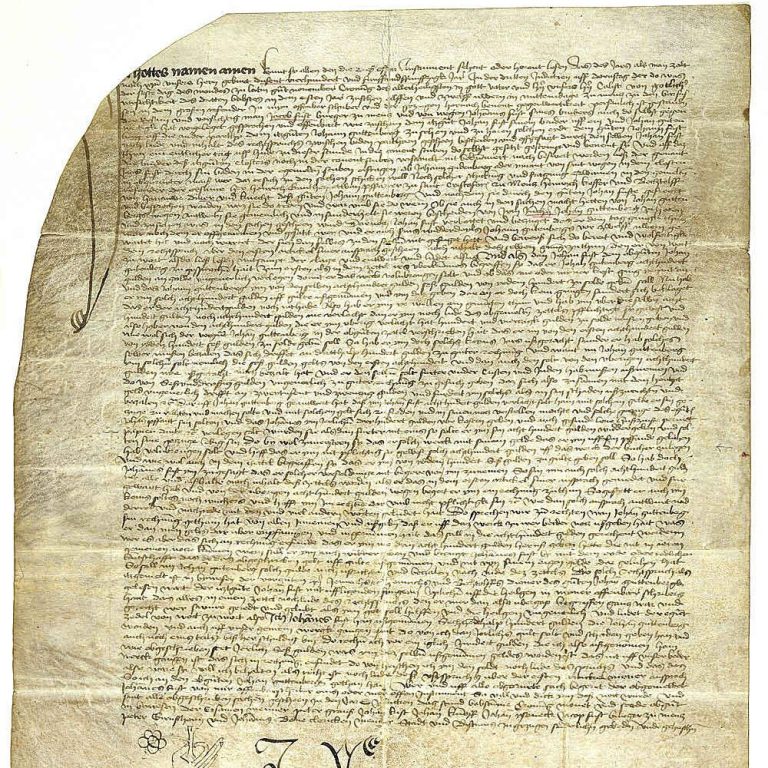

Das weiß doch jedes Kind: der Erfinder des Buchdrucks. Aber was wissen wir noch über ihn? Wenn man genau hinschaut, erstaunlich wenig. Wir wissen nicht, wie er aussah, ein zeitgenössisches Portrait von ihm gibt es ebenso wenig wie von Shakespeare, dem anderen weltbekannten Unbekannten. Gutenbergs Geburtsjahr ist nicht bekannt, und einige Jahre seines Lebens liegen völlig im Dunkeln, ausgerechnet auch die Jahre, bevor er in Mainz mit dem „Werk der Bücher“ begann. Die Quellenlage ist recht dünn. Ein Schriftstück eines Notars, das sogenannte „Helmaspergersche Notariatsinstrument“, gibt etwas genauer Auskunft über sein Verhältnis zu seinem Geldgeber Fust und zum möglichen Ablauf der Erfindung des Buchdrucks, aber auch da sind die Historiker:innen auf Mutmaßungen angewiesen. Selbst das von ihm und seinen Gehilfen entwickelte Verfahren können wir nur im Rückschluss aus den Abbildungen und Geräten des Buchdrucks in den auf die Erfindung folgenden Jahrzehnten rekonstruieren.

Zwischen heldenhafter Überhöhung und tiefer Schmähung seiner Person und seines Beitrags zum großen Werk der Bücher habe ich in der Literatur über Henn Gensfleisch zur Laden genannt Gutenberg, besser bekannt als Johannes Gutenberg, so ziemlich alle Abstufungen gefunden. Letztendlich ist von ihm nur etwas mehr an gesicherten biografischen Daten bekannt als von Clara Hätzlerin: geboren wurde er zwischen 1394 bis 1408, Anfang der zwanziger Jahre des 15. Jahrhunderts in Mainz, in den dreißiger bis vierziger Jahren in Straßburg, ab 1448 wieder in Mainz und mit dem Buchdruck beschäftigt, und vor Februar 1468 müsste er gestorben sein.

Bei der Recherche zu Claras Leben und Zeit war mir schnell klar, dass Gutenberg eine Rolle in ihrem Leben spielen muss. Eine Schreiberin und der Erfinder des Buchdrucks – sie könnten sich begegnet sein…

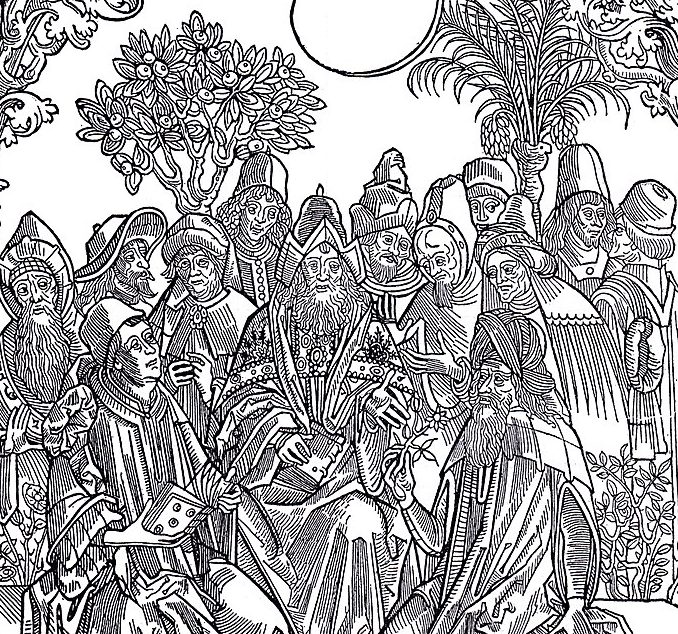

Im Gart der Gesundheit

Letzte Woche waren wir im Botanischen Garten in Mainz. Dort gibt es den „Gart der Gesundheit“, den ältesten Teil des Gartens, der kurz nach dem 2. Weltkrieg unter großen Mühen aus dem Innenhof einer Kaserne gegraben wurde. Hier haben die Botaniker:innen einen Teil der Pflanzen angebaut, die in einem der ersten gedruckten Kräuterbücher in deutscher Sprache aufgeführt sind. In erstaunlicher Detailtreue zeigen die kolorierten Stiche Heilpflanzen, denen im 15. Jahrhundert gesundheitsfördernde Wirkungen ebenso wie magische Eigenschaften zugeschrieben wurden. Gedruckt hat das schöne Buch Peter Schöffer, der Schwiegersohn von Johannes Fust, dem Geldgeber von Johannes Gutenberg für das Abenteuer Buchdruck. Bevor Schöffer Fusts Tochter heiratete und seine eigene Druckwerkstatt hatte, war er Gehilfe von eben diesem Johannes Gutenberg, sehr wahrscheinlich weit mehr als Gehilfe, denn er hatte Kalligraphie, Rechtswissenschaft und Theologie in Paris studiert, und es werden ihm viele der technischen und ästhetischen Verbesserungen am Druckverfahren zugeschrieben, die die ersten Bibeln von Johannes Gutenberg erst zu dem machten, was sie bis heute sind: Meisterwerke der Buchdruckkunst. Und zu bestaunen sind sie alle – der „Gart der Gesundheit“ ebenso wie Gutenbergs erste Bibeln - noch heute, in atemberaubender Frische, im Gutenberg-Museum in Mainz.

Wie aber hat Gutenbergs Erfindung das Leben unserer Schreiberin berührt? Fürchtete Clara um ihren Berufsstand? Oder war sie begierig, etwas über die neue Art zu erfahren, wie Geschriebenes in die Welt gebracht wird?

Die Hidden Figures des 15. Jahrhunderts

Ich mag den Film „Hidden Figures“ sehr gern. Der Titel ist ein Wortspiel: er bezieht sich auf die Zahlen, die die schwarze Mathematikerin Katherine Goble und ihre Kolleginnen so meisterhaft in der Eroberung des Weltraums durch die NASA zum Vorschein bringen, aber auch auf die Verborgenheit, in der diese genialen Frauen unerkannt und ungewürdigt lebten.

Ob auch Mathematikerinnen im 15 Jahrhundert dabei waren, weiß ich nicht. Doch bei meinen Recherchen für „Die Schreiberin“ sind mir einige Frauen begegnet, die in ihrer Zeit Bedeutendes geleistet haben, aber kaum jemandem bekannt sind.

Lassen wir unsere Protagonistin mal zur Seite, für die das bestimmt auch gilt, so finden wir im Roman auf jeden Fall zwei Frauen, die mich beeindruckt haben: Barbara Hochstätter geborene Peutinger und Barbara Fugger geborene Bäsinger.

Von Barbara Peutinger weiß man nicht viel, und gerade ihre Rolle bei der Erziehung ihres Neffen Konrad Peutinger wurde bisher wenig beleuchtet. Sie hat den kleinen Jungen, der seinen Vater, Barbaras Bruder, kurz nach seiner Geburt verlor, unter ihre Fittiche genommen, und ich bin mir sicher, dass seine Tante Barbara einen großen Anteil daran hatte, seine Gelehrsamkeit zu fördern. Was bewog Konrads Mutter, ihren Sohn der Vormundschaft der Schwägerin und deren (durchaus vermögendem) Gatten Ulrich Hochstätter zu übergeben? Wie hätte sich der später hochgelehrte und einflussreiche Politiker, Humanist, Altertumsforscher, Rechtsberater und Amtsträger Konrad Peutinger wohl entwickelt, wenn er nicht unter Tante Barbaras Obhut groß geworden wäre? Es begeistert mich, solche Fragen erzählerisch zu beantworten – mit Fantasie, aber immer unter der Prämisse: „So hätte es gewesen sein können“.

Über die zweite Frau, Barbara Bäsingerin, will ich hier nicht allzu viel verraten, denn im Roman spielt sie zu einer gewissen Lebensphase Claras eine wichtige Rolle. Man lese aber doch einfach mal ihren Wikipedia-Artikel durch und achte auf den Nebensatz „die nach seinem [Jakob Fuggers des Älteren] Tod das Familiengeschäft für dessen Söhne verwaltete“. Mal nachrechnen: Jakob Fugger starb bereits 1469, da war sein ältester Sohn 28 Jahre alt und sein jüngster, nach ihm benannt, gerade mal zehn. Dieser Jakob Fugger der Jüngere – das ist er, der mit dem sprichwörtlichen Reichtum, der die weltweit historische Bedeutung der Familie Fugger begründete. Und ein zweiter Satz im Wikipedia-Artikel sollte genau gelesen werden: „Aus dem um 1540 verfassten Ehrenbuch der Familie blieb Barbara Fugger dennoch ausgeschlossen.“

Wenn das nicht inspirierend ist!

©2024 Birgit Herold. Alle Rechte vorbehalten.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.